【第11回】通訳翻訳研究の世界~通訳研究編~通訳にとって文脈とは―耳だけではダメ!

前回(2019 年秋号)、通訳を支える言葉の理解には二重の推論が関わり、推論には言語情報のほかに文脈が使われるという話をしました。では、文脈とは具体的に何を指すのでしょうか。今回は、「通訳者の使う情報は耳で聞く言葉だけではない」というお話です。

そもそも文脈とは?

前回、関連性理論(*1)の立場から、言葉の解釈には二重の推論が関わるという話をしました。今回は、その続きで、関連性理論における定義から文脈について考えます。以下は、関連性理論での文脈の定義です。

「文脈は心理的な構成概念 (psychological construct)で、世界についての聞き手の想定の部分集合をなす。(中略)この意味での文脈とは、その場の物理的環境やすぐ直前の発話だけに限らない。将来に関する期待、科学的仮説、宗教的信仰、逸話的記憶、一般的な文化的想定、話し手の心的状況に関する確信、がすべての解釈の中で役割を果たす可能性がある。」(内田他、訳)

今まで漠然と抱いていた文脈のイメージとはやや違う印象を受ける人もいるかもしれません。文章の場合、文脈といえば、前後に書かれている内容を意味することが多いですね。それは間違いではないのですが、ここでの文脈の定義では特に以下の2 点に注意してください。

〈文脈とは頭の中に入った情報である〉

関連性理論は、人が言葉を理解するしくみを、頭の中の情報の働きという観点から説明する理論です。ですので、文脈とは、文字や音など頭の外にある言葉ではなく、頭の中の情報、より正確に言えば、目や耳やそのほかの器官を通して頭の中に取り入れることのできた情報です。先行部分の言葉は、すでに頭の中に入った情報なので、これも文脈といえます。

〈文脈には言葉以外の情報も含む〉

例えば、実際のコミュニケーションで I will be there tomorrow. という言葉を理解するためには、I、there、tomorrow の内容を具体的にとらえる必要があります。そのためには、話者、場所、時間など、その言葉が使われた状況に関する情報が不可欠です。これらはすべて非言語情報ですが、こうした情報もすべて文脈に含まれます。さらに、われわれが生きていく中で身につけたさまざまな常識や想定もすべて文脈となる可能性があります。

まとめて言えば、文脈とは聞き手の頭の中にあり、言葉の理解のために使うことのできるあらゆる情報資源のことです。では、通訳者の頭の中で文脈はどのように使われているのでしょうか。具体的な例を通して考えてみましょう。

文脈情報のいろいろ

ベテラン通訳者の名人芸を学ぶため、原発話と訳出を比較したいと思ったことはありませんか。通常、同時通訳の原発話と訳出を同時に聞くことはありませんし、ヘッドホンで聞いたとしてもその表現のすべてを正確に比較することは困難です。同時通訳の研究には音声の文字化が有効です。文字化した同時通訳記録を使うと、どの時点でどんな情報がどのように活用されているかを精密に分析できます。

以下の通訳例を見てください。設定はテレビの討論番組、話題は「アメリカ経済におけるイノベーション」で、話者はアメリカ人の経済学者とします。

原発話: One of the sources of innovation is the ability to have early adopters.

訳出: イノベーションの源泉のひとつは、そうしたアイディアを最初に使ってくれる人々を見つける力です。

この訳出の特徴として、最初に気づくことは「そうしたアイディア」に対応する表現が原発話の英語にはないことです。これはこの原発話以前に話者が話していた内容に含まれていたとしましょう。ここでのポイントは“early adopters” が「最初に使ってくれる人々」と訳出されている点です。特に「くれる」という表現に注目してください。日本語学において、「くれる」は「あげる」「もらう」とならぶ授受表現のひとつで、人がある動作から恩恵を受けることを表します。この場合、話題は「アメリカ経済におけるイノベーション」ですから、「くれる」は「アイディアの利用」がアメリカにとって利益があるという判断の表れです。adopter は「利用する人」ですが、「くれる」に対応する情報は含まれていません。では、いったいこの訳出の背後にはどのような処理があるのでしょうか。

「くれる」という訳の背後には、「人々がアイディアを使うことはアメリカの利益になる」という判断と、この事実をとらえるアメリカ人話者の視点があります。これを分解すると「くれる」の背後にある情報は以下の通り整理できます。

1. 「 利用」の対象はアイディアである。

2.「 利用」はアメリカの利益になる。

3. 話者はアメリカの視点で話している。

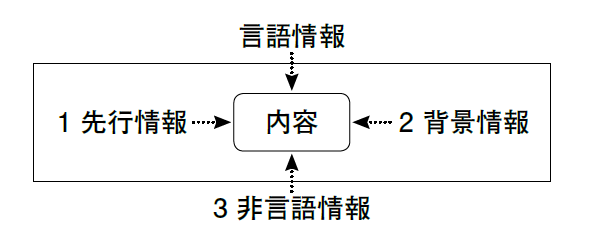

これらの情報はどこから来たのでしょうか。まず「利用」の対象に関する情報は、原発話の先行部分で与えられたという前提なので、これは先行情報です。次に「利用」がアメリカの利益になるという認識は、アメリカ経済に関する知識や、イノベーションに関する知識、すなわち話題に関する背景情報です。 1 と2 はいずれも原発話を聞く前に通訳者の頭の中にあった情報です。一方、話者がアメリカの視点で話しているという認識は、現在の話者がアメリカ人であるという情報と結び付いています。これは通訳現場から得られる情報ですから、3 は発話と同時に外から入ってくる非言語情報です。これを図にまとめると以下の通りです。

“early adopters” を「最初に使ってくれる人々」と訳すためには、原発話の言語情報のほか、3 種類の異なる文脈情報が関与しているのです。もちろん、通訳者は意識的に3 種類の情報を操作しているわけではないでしょう。人間が言葉を理解する能力には、こうした文脈情報を柔軟に取り入れるしくみが備わっており、通訳者はこれをうまく活用しているということです。ここでは、文脈情報を3 種類に分けて示しましたが、場合によっては、もっと細かく分類することも可能です。例えば、非言語情報には、話者の属性に関わる情報に加え、話者の表情やしぐさ、現場の状況、当日の天気などの他、通訳の聞き手の反応なども含まれる場合があります。同時通訳記録を観察すると、どのタイミングで、どんな文脈情報が、どのように活用されているかを分析することができます。

目を開け! 耳を澄ませ!

通訳と翻訳の違いは、さまざまな側面から語ることができますが、文脈の違いもそのひとつです。

まずは、先行情報のあり方です。翻訳の場合、訳そうとする表現の前に現れた情報だけでなく、後ろに現れる情報も参照することができます。しかし、通訳の場合、原則的に後続部分の情報を参照することはできません。

外部からの非言語情報の違いはさらに顕著です。翻訳の場合にも、著者・読者に関する情報、テクストの書かれた背景など、テクスト外の情報はあります。しかし、翻訳のテクスト外情報は翻訳の作業現場からは切り離されています。文字情報を扱う翻訳において、耳を使い文脈情報を取得することはあまりなさそうです。

一方、通訳では音声言語を扱いますが、文脈情報は耳から入ってくるだけではありません。目から入ってくる情報が決定的な場面は珍しくありません。多くの場合、通

訳者は話者や聞き手と同じ状況の中に埋め込まれています。そのため、話者の表情・しぐさ・声など、生身の人間に密着した情報がいっそう重要になると言えます。

同時通訳ブースがガラス張りで会場全体を見通せるようになっている理由は、こうした現場から得られる文脈情報を十分に取得するためです。シンポジウムの通訳では、誰が話者なのかを視覚的に把握できることはとても重要です。工場での通訳なら、現場のにおいや温度が重要な情報となる可能性だってあります。

最近は音声のみの電話通訳サービスなどもありますが、これに苦手意識を持つ人は多いのではないでしょうか。電話では、視覚的な非言語情報へのアクセスができないことから、通訳の品質に影響を及ぼす可能性があります。文脈情報の役割を考慮すれば、せめてスカイプなど映像のある通信手段を選ぶほうが好ましいのです。

参考文献

(*1) Sperber, D. and Wilson,D. (1986/1995). Rel︲evance: Communication and cognition, Second Edition. Oxford: Blackwell.[ 内田聖二・中逵俊明・宋南先・田中圭子(訳)『関連性理論-伝達と認知』研究社,東京,1993.第2版 1999]

石塚浩之

いしづか・ひろゆき/広島修道大学教授。日本通訳翻訳学会理事。専門は通訳の認知プロセスの明示化、通訳訓練の英語教育への応用。著書に『ビジネスパーソンのための英語発信力強化演習 通訳訓練法でプレゼンテーションを成功させる』(理論社)など。